目次

1. 建設業における補助金・助成金の重要性

日本の建設業は、インフラ整備や地域社会の基盤を支える極めて重要な業界です。しかし、近年は人手不足、資材高騰、そしてデジタル化の遅れといった課題に直面しています。そうした背景の中で、国や自治体が提供する補助金・助成金制度は、建設業者が経営を安定させ、未来に向けた投資を行う上で非常に強力な支援策となっています。

たとえば、現場の安全設備の導入や、新たな工法・技術の導入、さらには業務の効率化を目的としたITシステムの導入など、幅広い投資に対して補助金を活用できます。こうした制度を正しく活用することで、自己資金の負担を軽減しながら、競争力を高めることが可能になります。

2. 2025年注目の補助金・助成金制度一覧

2025年には以下のような主要制度が建設業界でも活用可能です。これらは中小企業や個人事業主も対象となるケースが多く、活用の幅が広がっています。

ものづくり補助金

生産性向上を目的とした機械設備やシステム導入への支援。建設機器の更新や新技術導入にも活用可能。

IT導入補助金

施工管理ソフトや営業支援システムなどのITツール導入を支援。業務効率化・DX推進の第一歩に。

事業再構築補助金

新規事業への転換や業態転換を支援。解体工事業からリノベーション事業への展開などにも対応。

働き方改革推進支援助成金

週休二日制の導入、現場の労働環境改善、女性・高齢者が働きやすい環境整備を支援。

3. 地域別の支援制度紹介

補助金や助成金は国の制度だけでなく、都道府県や市区町村でも独自に提供されています。以下は代表的な事例です。

東京都の支援制度

- 「中小企業振興公社」のIT化助成

- 「ゼロエミッション建設」促進への補助制度

大阪府の支援制度

- 大阪ものづくり起業家支援事業

- 建設業対象の安全対策補助

地方自治体独自の制度

- 地元企業による地域インフラ整備への支援

- 災害復旧支援制度(九州・東北地方中心)

4. 採択されやすい申請書の書き方

補助金申請における「採択率」は、提出する書類の質に大きく左右されます。審査員が納得する構成や根拠を盛り込むことが必要です。

成功事例から学ぶポイント

- 数値データの明示:コスト削減効果、生産性向上の見込などを具体的に。

- ビジネスモデルの説明:なぜその投資が必要なのか、将来どう活かすかを明確に。

書類の整え方と注意点

- 書類不備が最大の敵。必ず「チェックリスト」を活用。

- 専門用語の多用は避け、誰にでも分かりやすく。

5. 採択事例の紹介(建設業)

太陽光設置工事の事例

環境省の「再エネ設備導入補助金」を活用し、自社ビルの屋上に太陽光パネルを設置。エネルギーコストを年間30%削減。

DX導入で生産性向上の事例

IT導入補助金で施工管理アプリを導入。現場の進捗報告がリアルタイム化し、工期短縮とクレーム減少につながった。

安全対策への設備投資事例

厚生労働省の「安全衛生対策助成金」を使い、現場にセンサー付き安全ベストを導入。事故発生率が前年比で60%減。

6. よくある質問とその回答(FAQ)

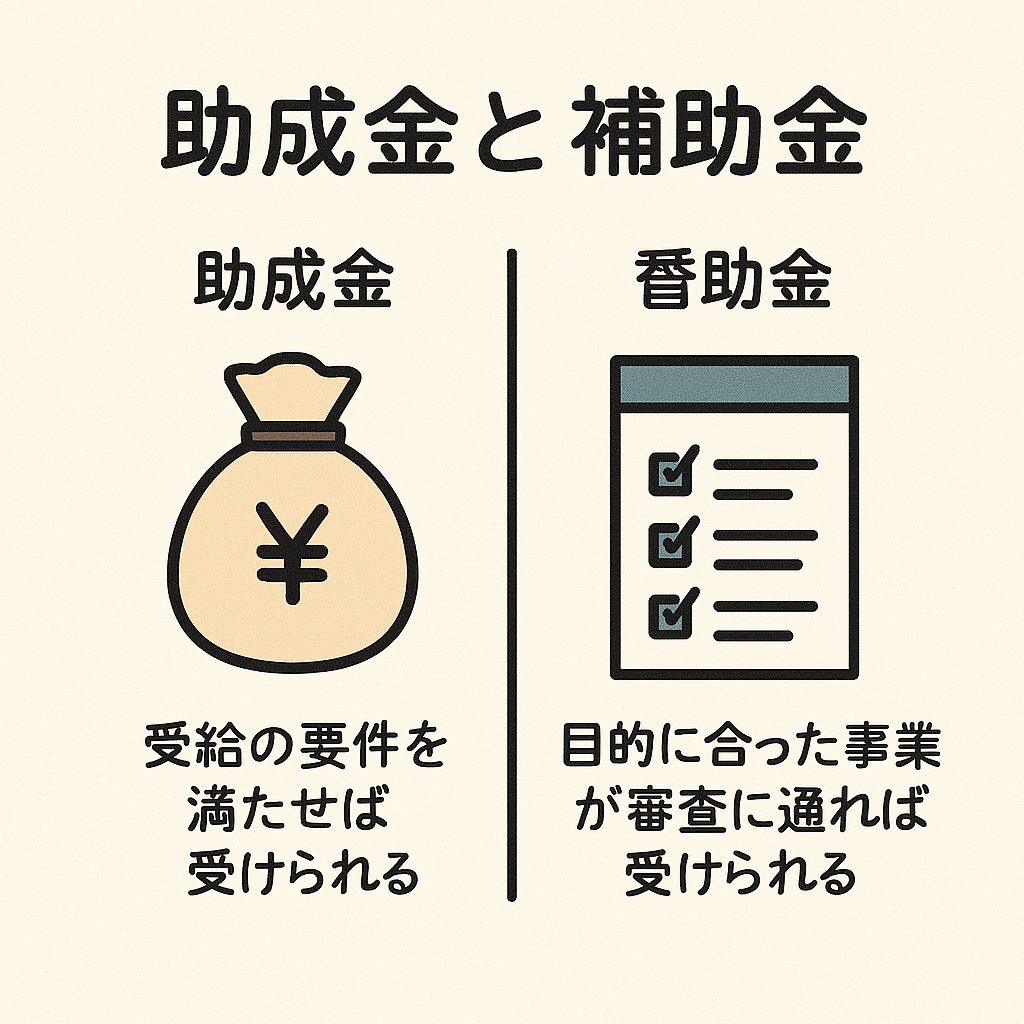

Q1. 補助金と助成金の違いは?

A. 補助金は競争性があり審査で選ばれます。助成金は条件を満たせば原則受給可能です。

Q2. 建設業でもIT導入補助金は使えますか?

A. はい、施工管理や労務管理など多くの分野で対象になります。

Q3. 補助金はいつから申請できますか?

A. 各制度で公募開始時期が異なるため、こまめな情報収集が必要です。

Q4. 不採択になった場合の対処は?

A. 次回公募に向けて改善し再挑戦できます。フィードバックを活かすのがカギ。

Q5. 一人親方でも申請できますか?

A. 制度によりますが、個人事業主も対象となる制度が多数あります。

Q6. 補助金を受けたら報告義務がありますか?

A. はい、事業完了後の実績報告などが必要です。不備があると返金対象になることも。

7. 専門家を活用するメリット

補助金や助成金の申請は、複雑な制度理解や専門的な書類作成が求められるため、自力で行うには大きな負担があります。そこで頼れるのが、中小企業診断士や**社会保険労務士(社労士)**などの専門家の存在です。

社労士・中小企業診断士の役割

- 制度選定のアドバイス:企業の現状に最適な補助金・助成金を提案。

- 書類作成サポート:採択されやすい表現・構成を一緒に考えてくれる。

- 提出・フォロー支援:申請後の問い合わせ対応や報告義務も支援可能。

申請サポート会社の選び方

- 実績の有無:採択率や支援件数をチェック。

- 料金体系の明確さ:成功報酬型・定額制など、自社に合った形式を選ぶ。

- 業界理解の深さ:建設業に精通したアドバイザーがいるか確認。

8. 補助金・助成金の申請スケジュール管理

補助金・助成金はタイミングが命です。公募期間は限られており、〆切直前に準備を始めては間に合いません。

申請から受給までの流れ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 情報収集 | 公募要領の確認、対象条件のチェック |

| 申請準備 | 事業計画書・経費見積などの書類作成 |

| 申請 | オンラインまたは郵送で提出 |

| 審査 | 数週間〜数ヶ月かけて審査実施 |

| 採択 | 結果通知後、事業開始 |

| 実績報告 | 完了報告書を提出して受給へ |

見逃さないための管理術

- 補助金ポータルサイトのメルマガ登録

- スマホのカレンダーで締切日管理

- 顧問税理士や社労士と連携し定期チェック

9. 2025年制度改正のポイントと影響

2025年は「地方創生」や「カーボンニュートラル」など国の重要方針に沿って、多くの制度が改正・新設される予定です。

政府方針の動向

- 中小企業支援の拡充:人材確保・IT化に重点

- 建設業の脱炭素対応支援:省エネ設備への補助拡充

新たな要件や条件の変化

- 「実績報告の厳格化」や「電子申請義務化」が進む

- 地域要件(地域貢献度評価)の導入が進行中

補助金活用のためには、制度の変化を常にウォッチしておくことが大切です。

10. 建設業者が注意すべき落とし穴

せっかく申請しても、「不採択」や「返金」などのリスクもあります。以下の点には十分注意しましょう。

不採択になる原因

- 書類の未完成・記載ミス

- 補助対象経費の誤解

- 競合が多く差別化できない内容

誤解されやすい要件の解釈

例:補助対象が「工事費全体」と誤解しているが、実際は「設備購入費のみ」など限定的な場合も。

こうしたミスを避けるには、要項を丁寧に読み、分からない点は事前に問い合わせることが重要です。

11. 成功に導く補助金・助成金活用戦略

単に申請するだけでなく、経営戦略と連携させることで補助金の効果は倍増します。

複数制度の併用

例:IT導入補助金と働き方改革助成金を組み合わせて、業務改善+人材確保の両方に活用。

長期的な経営戦略との連携

補助金をきっかけに、次の5年を見据えたビジネス展開や人材育成を図る。

12. 2025年最新情報の入手先と活用法

最新の公募情報や変更点は、以下のような信頼できる情報源から収集できます。

| 情報源 | 特徴 |

|---|---|

| ミラサポplus | 中小企業庁公式。制度情報が網羅的に掲載 |

| 各自治体HP | 地域独自の制度や相談窓口を確認可能 |

| 補助金ポータル | 登録制。新着情報がメールで届く |

| 専門家のSNS・ブログ | 実務視点の情報発信が豊富 |

13. 建設業向けIT化支援補助金の活用術

建設業界においても、業務のIT化やデジタル化は避けて通れないテーマです。2025年も「IT導入補助金」をはじめとした支援制度が強化されており、現場の効率化・管理体制の強化を図るチャンスです。

活用可能なIT分野

- 施工管理アプリ・クラウド化

- 勤怠管理システム

- 帳票・見積書作成の自動化

- 安全管理・労災防止システム

これらはIT導入補助金やものづくり補助金の対象となることが多く、最大で450万円の補助が受けられるケースもあります。

成功事例:現場の“見える化”に成功した工務店

ある地域密着型の中小建設業者は、クラウド施工管理ツールを導入。進捗状況や資材管理がリアルタイムで共有できるようになり、人為ミスが減少し、年間500万円以上の経費削減に成功しました。

14. 建設業向け補助金申請に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 補助金と助成金は何が違うの?

A: 補助金は事業投資に対して後払いで支給されるのが基本で、審査があります。助成金は条件を満たせば支給される「申請型」が多く、採択制ではない点が特徴です。

Q2. 個人事業主でも申請できますか?

A: はい、個人事業主も多くの補助金・助成金の対象です。ただし、法人限定の制度もあるため、要項の確認は必須です。

Q3. 複数の制度を同時に使えますか?

A: 条件が重複しなければ可能です。ただし、同一事業に対して重複して申請することは禁止されています。

Q4. 申請サポートはどこで受けられますか?

A: 商工会議所、中小企業基盤整備機構、地元の行政窓口などで無料の相談サービスがあります。加えて、民間の支援事務所も活用可能です。

Q5. 申請に必要な期間はどれくらい?

A: 書類作成・準備を含めて1か月以上を見込んでください。早めの準備がカギです。

Q6. 採択されなかった場合はどうなりますか?

A: 原則、補助金は受けられません。ただし、再応募が可能な制度も多くあります。内容をブラッシュアップして再挑戦しましょう。

15. まとめと次のアクション

2025年は、建設業にとって大きな転機となる年です。補助金・助成金を上手に活用することで、以下のような成果が期待できます:

- 生産性の向上とコスト削減

- 人材確保と定着率アップ

- 地域社会への貢献と評価向上

今すぐできるアクションプラン

- 自社に該当しそうな補助金・助成金をリストアップ

- 事業計画をブラッシュアップ

- 商工会議所や専門家に相談

- 申請スケジュールを管理表に記入

- 採択後のフォロー体制も検討

📌 関連リンク:

中小企業庁 ミラサポplus 補助金情報