目次

1. 【2025年最新】イベント助成金・補助金申請で90%以上が見落とす審査通過のカギとは

イベント助成金・補助金の申請で多くの方が躓いているポイントをご存知でしょうか。実は申請者の90%以上が見落としている重要なカギがあります。それは「事業目的と地域貢献度の明確な関連付け」です。審査員が最も注目するのは、単なるイベント内容の魅力だけでなく、そのイベントが地域社会にもたらす具体的な価値です。

例えば、日本芸術文化振興会の助成金審査では、芸術性の高さだけでなく「地域文化への波及効果」が重視されています。同様に、地方自治体が提供する観光イベント補助金では「観光客増加による経済効果の数値化」が決め手になることが多いのです。

申請書類作成時には以下の3点を必ず盛り込みましょう:

1. 定量的な成果目標(来場者数、経済効果など具体的数値)

2. 事後評価の方法(アンケート、経済波及効果測定など)

3. 継続性・発展性の計画(単発ではなく地域に根付く取り組みであることを示す)

さらに、審査通過率を高めるコツとして、過去に採択された事例を研究することが挙げられます。多くの助成団体はWebサイトで過去の採択事例を公開しています。日本政策金融公庫や各都道府県の産業振興財団のサイトでは、成功事例の詳細が掲載されていることが多いため、参考にすると良いでしょう。

申請前に必ず確認したいのが、申請要項の「審査基準」です。ここには配点や重視ポイントが明記されていることがあります。この基準に沿って申請書を構成することで、審査員の目に留まりやすくなります。専門用語を適切に使いながらも、誰が読んでも理解できる明快な文章を心がけましょう。

2. 【保存版】初心者でも分かる!イベント助成金・補助金申請の完全ステップガイド

イベント開催にあたって助成金や補助金を活用すれば、予算の幅が広がり、より質の高いイベントが実現できます。しかし、申請手続きは複雑で敷居が高いと感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、イベント助成金・補助金の申請から受給までの流れを初心者にもわかりやすく解説します。

【STEP1】助成金・補助金の情報収集と選定

まずは自分のイベントに合った助成金・補助金を探すことから始めましょう。主な情報源は以下の通りです。

• 自治体の公式ウェブサイト(文化振興課、産業振興課など)

• 日本芸術文化振興会(文化庁関連の助成金)

• 各種財団法人のウェブサイト(トヨタ財団、笹川財団など)

• 商工会議所・商工会の窓口

• 地域の産業支援センター

複数の助成金に同時申請することも可能ですが、同一事業での「二重取り」は禁止されていることが多いため注意が必要です。

【STEP2】募集要項の熟読と申請資格の確認

見つけた助成金・補助金の募集要項を隅々まで読みましょう。特に以下の点を確認します。

• 申請資格(法人格の有無、設立年数など)

• 助成対象となる経費と対象外経費

• 助成率や上限金額

• 申請期限と事業実施期間

• 報告書の提出時期と内容

募集要項に記載されている「助成の目的」や「重視するポイント」は、申請書作成の際の重要な参考になります。

【STEP3】事業計画書の作成

助成金申請の肝となるのが事業計画書です。以下のポイントを押さえて作成しましょう。

• 事業の目的・意義を明確に(助成元の目的と合致させる)

• 具体的な実施内容と期待される効果

• 詳細なスケジュール(準備期間も含む)

• 実施体制(責任者や役割分担)

• 広報計画(集客方法や情報発信)

• 過去の類似事業の実績(あれば)

数値目標(来場者数、アンケート満足度など)を設定すると説得力が増します。

【STEP4】収支予算書の作成

収支予算書は審査で重視される部分です。現実的かつ具体的な数字を計上しましょう。

• 収入:参加費、物販、自己資金、他の助成金など

• 支出:会場費、謝金、広報費、交通費、印刷費など

見積書を取得できるものは添付すると信頼性が高まります。また、助成対象経費と対象外経費を明確に区分して記載することが重要です。

【STEP5】申請書類の提出

申請書類は提出期限に余裕をもって準備しましょう。提出前にチェックリストを作り、以下の点を確認します。

• 必要書類はすべて揃っているか

• 記入漏れはないか

• 押印が必要な箇所はすべて押印されているか

• 添付資料(定款、決算書など)は最新のものか

電子申請の場合はファイルサイズ制限に注意し、書類はPDFなど指定された形式で提出します。

【STEP6】審査・採択結果の確認

審査期間は1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。この間に追加資料の提出や面接審査が行われることもあります。結果は文書やメールで通知されます。

不採択の場合でも、多くの助成元では理由を問い合わせることができます。次回の申請に活かしましょう。

【STEP7】助成金受給後の事業実施と報告

採択された後は、計画通りに事業を実施します。この際、以下の点に注意しましょう。

• 計画変更が必要な場合は事前に助成元に相談

• 領収書や参加者名簿など、必要な証拠書類を確実に保管

• 写真や映像など、事業実施の証拠となる記録を残す

• 助成元の名義やロゴの使用(チラシやポスターへの掲載)

事業終了後は期限内に報告書を提出します。報告書には事業の実施内容、成果、収支決算などを詳細に記載します。

イベント助成金・補助金の申請は一見複雑ですが、ステップを踏んで丁寧に進めれば決して難しくありません。一度経験すれば次からはスムーズに進められるようになります。何より、公的資金を活用することで社会的信頼を得ながらイベントの質を高められるメリットは大きいでしょう。

3. 【専門家監修】イベント助成金審査員が明かす!申請書類で必ず評価される5つのポイント

イベント助成金の審査に携わってきた経験から、申請書類で高評価を得るための核心部分をお伝えします。多くの申請者が見落としがちなポイントを押さえることで、採択率を大幅に高めることが可能です。

まず第一に、「地域社会への具体的な波及効果」を数値で示すことが重要です。「地域活性化につながる」という抽象的な表現ではなく、「地元商店街の売上が前回実績で約20%増加」「来場者の68%が市外からの訪問者」など、具体的な数値や過去の実績データを盛り込みましょう。審査員は根拠のある効果予測に高い評価を与えます。

第二に、「独自性と革新性の明確な提示」です。類似イベントとの差別化ポイントを具体的に記載し、なぜその取り組みが斬新であるかを説得力をもって説明してください。例えば「県内初の試み」「従来の課題をこう解決する」といった点を強調すると効果的です。

第三に、「実現可能な実施計画と予算設計」が不可欠です。過度に理想的な計画や現実離れした予算計画は信頼性を損ねます。役割分担、タイムライン、リスク対策まで含めた堅実な計画を示しましょう。予算については項目ごとの内訳を明確にし、助成金が効果的に活用される計画であることを示すことが重要です。

第四に、「継続性と自走化への道筋」を明示することです。単発のイベントで終わらせず、将来的に助成金に頼らない自立運営の展望を示せるかが審査の大きなポイントになります。3年後の資金調達計画や収益モデルについても触れておくと高評価につながります。

最後に、「多様な主体との連携体制」の構築です。地元企業、教育機関、NPO、行政機関など、様々なステークホルダーを巻き込んだ実施体制があると説得力が増します。特に申請団体だけでは補えない専門性や資源を他団体との連携でカバーする視点は高く評価されます。

これら5つのポイントを押さえた申請書は、審査員に「支援する価値のある事業」と認識されやすくなります。特に審査員は限られた時間内で多数の申請を評価するため、要点を簡潔にまとめつつも具体性のある記述を心がけることが採択への近道となります。

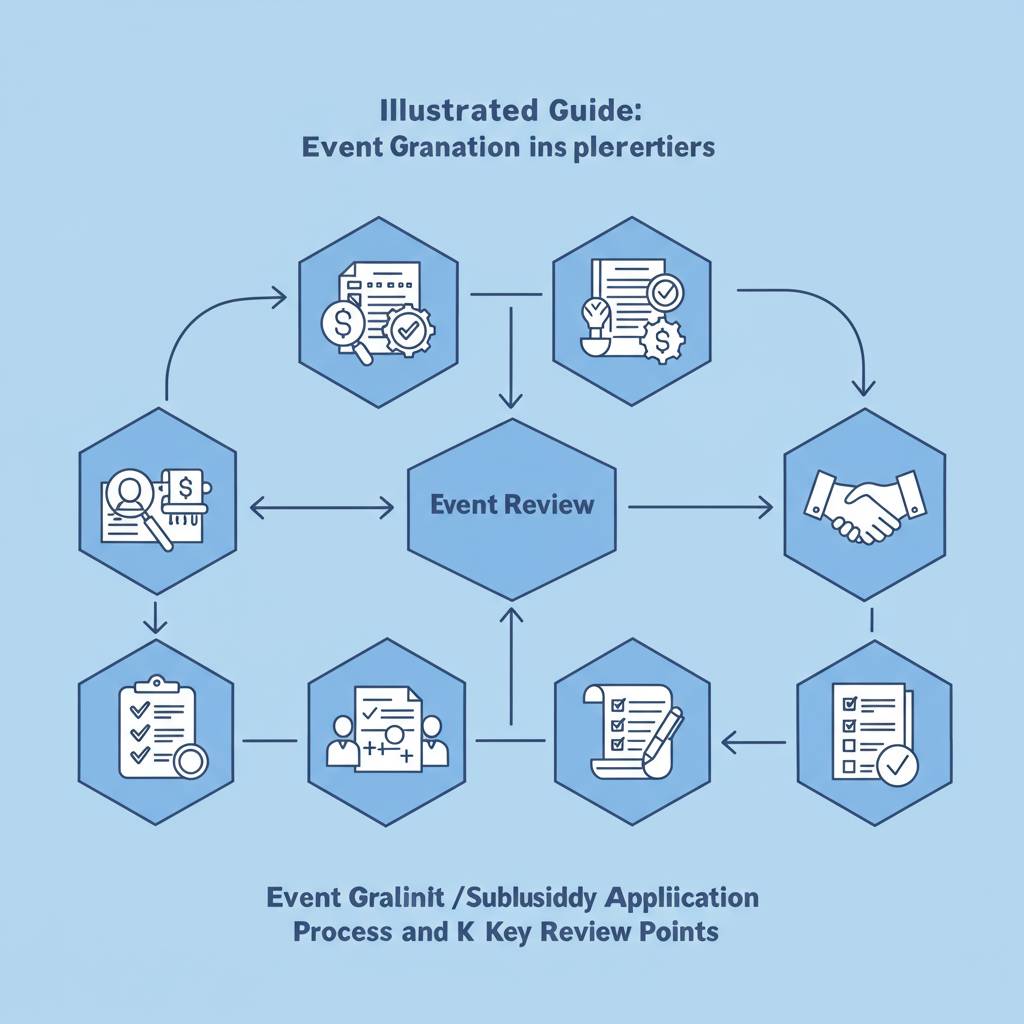

4. 【図解でスッキリ理解】イベント補助金申請から採択までの全行程と成功事例

イベント補助金の申請から採択までの流れを把握することは、助成金獲得の成功率を大きく左右します。ここでは、その全工程を図解とともに解説し、実際に補助金を獲得した成功事例も紹介します。

【補助金申請の基本フロー】

1. 情報収集・制度選択(1〜2ヶ月前)

├ 自治体、国、財団などの公募情報をチェック

├ イベント目的に合った補助金制度を選定

└ 申請条件・対象経費・提出書類を確認

2. 事業計画書作成(3週間〜1ヶ月)

├ イベントの目的・効果を明確化

├ 予算計画の詳細な策定

└ スケジュール・実施体制の構築

3. 申請書類提出(締切1週間前までに)

├ 必要書類の準備(定款・決算書等)

├ 申請書のチェックと修正

└ 期限内に余裕をもって提出

4. 審査期間(1〜3ヶ月)

├ 書類審査

├ プレゼンテーション(必要な場合)

└ 追加資料の提出対応

5. 採択結果通知

├ 採択→交付決定通知受領

└ 不採択→理由確認と次回への改善

6. イベント実施と報告

├ 経費の適切な管理と証憑保管

├ 実績報告書の作成

└ 確定通知と助成金受領

審査で評価されるポイントは、「社会的意義」「地域活性化への貢献度」「費用対効果」「実現可能性」「継続性」の5つです。特に審査員が注目するのは、具体的な数値目標と測定可能な成果指標です。

【成功事例】

地方都市で開催された「伝統工芸フェスティバル」は、地域文化振興補助金を活用し大成功を収めました。このイベントが評価された理由は以下の点です:

・地元伝統工芸20団体と現代アーティスト10名のコラボレーション企画

・若年層の伝統工芸認知度向上という明確な目標設定(来場者3,000人中、10〜20代を40%以上に)

・ワークショップを通じた体験型コンテンツの充実

・SNS発信による広報戦略の具体化

・イベント後の継続的な展開計画

申請書では特に「地域経済への波及効果」を数値化し、過去の類似イベントデータと比較することで説得力を持たせました。また、行政・企業・教育機関との連携体制を視覚的に示したことも高評価につながりました。

補助金申請では、単にイベント内容を説明するだけでなく、「なぜそのイベントが必要か」「どのような社会的インパクトをもたらすか」を論理的に説明することが重要です。また、申請前に担当者への事前相談を行うことで、審査基準の理解を深め、書類の完成度を高めることができます。

5. 【失敗しない】イベント助成金・補助金申請の盲点と審査員を納得させる書類作成術

多くの申請者が見落としがちな盲点を押さえることで、イベント助成金・補助金の審査通過率は大幅に向上します。申請書類の作成において最も致命的なのは「抽象的な表現」です。「地域活性化に貢献する」「文化振興を図る」といった漠然とした言葉ではなく、「地域商店街の売上を前年比15%向上させる」「地域住民の文化イベント参加率を30%に引き上げる」など、具体的な数値目標を示すことが重要です。

審査員が最も注目するのは「費用対効果」と「継続性」です。投資額に対して得られる成果を明確に示し、単発のイベントで終わらせない中長期的な展望を描きましょう。日本財団や地域創造などの助成団体は、一過性ではなく持続可能な取り組みを高く評価する傾向にあります。

申請書類の差別化ポイントは「ビジュアル化」です。文字だけの資料より、グラフやチャート、写真などを効果的に用いると理解度が高まります。例えば、目標達成までのロードマップを時系列で図示したり、過去の類似イベントの成果をグラフ化したりすることで、審査員の印象に残りやすくなります。

また、意外と軽視されがちなのが「リスク管理」です。天候不良や参加者数未達などの想定リスクとその対策を明記することで、プロジェクトの実現可能性が高く評価されます。国際交流基金などの大規模助成では、このリスク対応計画が審査の重要項目となっています。

さらに、審査員を納得させるための鉄則は「エビデンスの提示」です。アンケート結果や過去の実績データ、専門家の意見など、第三者の視点からの裏付けを添えることで信頼性が格段に向上します。例えば、文化庁の文化芸術振興費補助金では、過去の類似事業の具体的成果を示した申請が高い評価を得ています。

最後に見落としがちなのが「他の資金調達先との整合性」です。複数の助成金に同時申請する場合、各申請内容に矛盾がないよう注意し、それぞれの助成金の趣旨に合わせた微調整が必要です。同一内容で機械的に複数申請していることが発覚すると、審査で不利になる可能性があります。